50年近く前、職場の独身寮で貰ってしまった水虫。大事に持ち続けて足の爪に入っていたが、最近になってようやく治療に入り出した。こちらは半年かかって完治に向かっているが、30年以上経過したCRR(Clasic Range Rover)はあちこち持病が出だした。

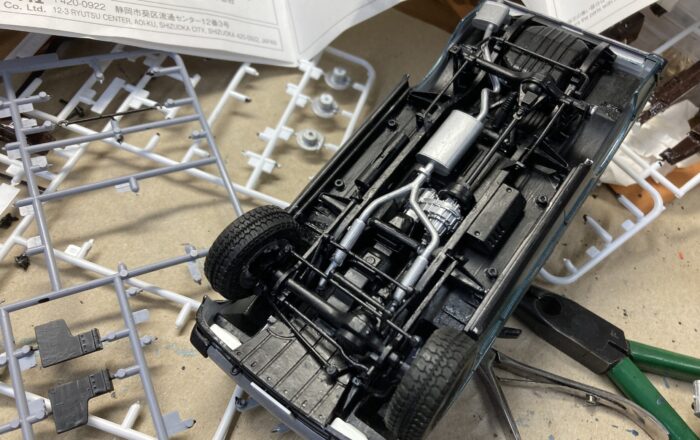

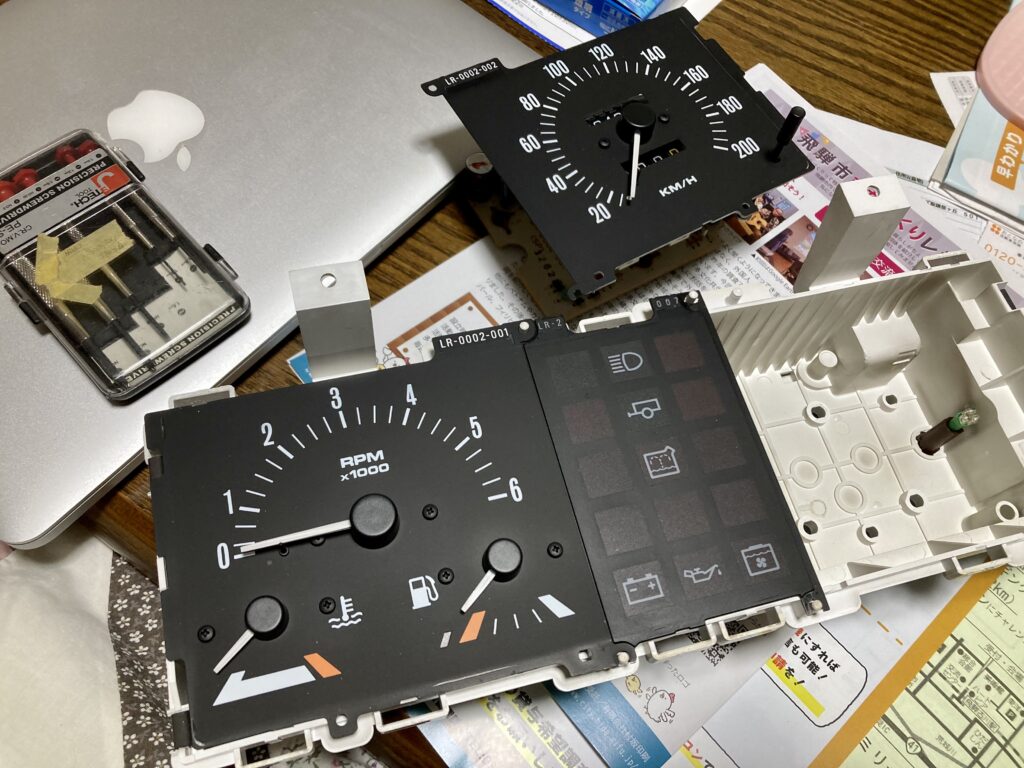

200Tdiレンジの時にもたびたび手を焼いたトリップメーターのリセットボタン。どうかするとスパッと0にリセット出来るのだが、何回やっても中途半端な数字になっている事が多い。それでも10kmの桁、100kmの桁で上手く繰り上がってくれれば良いのだが、とうとう繰り上がらなくなって340のままで動かなくなり、高速道路を走っていて規則的なカチャカチャ音が気になり出した。いよいよ本腰を上げて修理する事にした。と言ってもただスピードメーターを取り出して精密ドライバーを差し込んで000にするだけ。

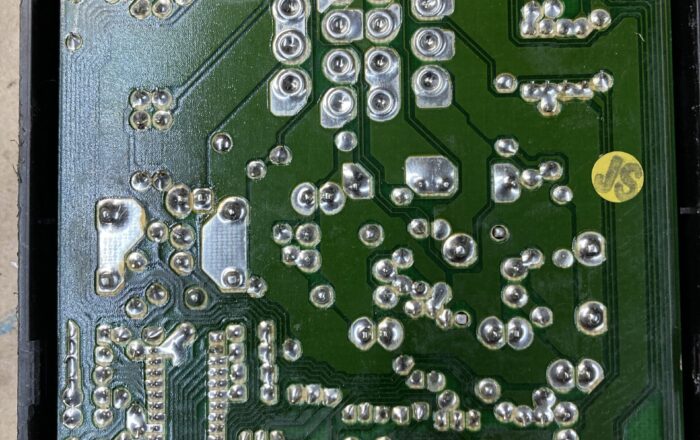

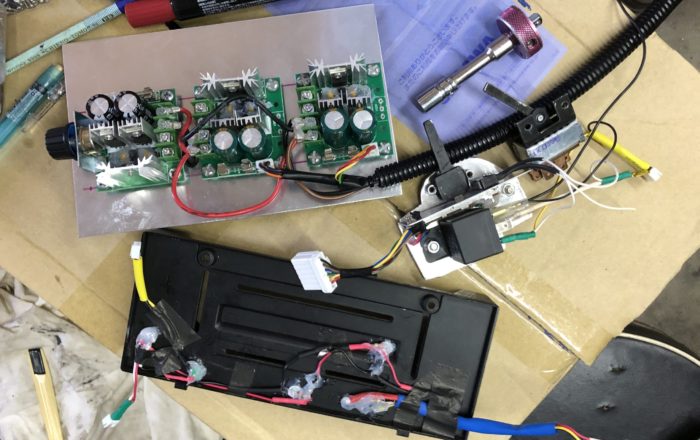

パワーウインドECUの不調:パワーウインドーの不良はハンダが浮いて電気が通ったり通らなかったりが原因らしい。ま、30年以上使い続けていると日本車であろうと何処かしら悪くなってくるはずなので持病とは言えないかも知れない。ただ日本車の場合は30年以上も使い続けるのは珍しいし、悪くなった場合はアッシーで交換してしまうのでいわゆる持病とはされないのかも。

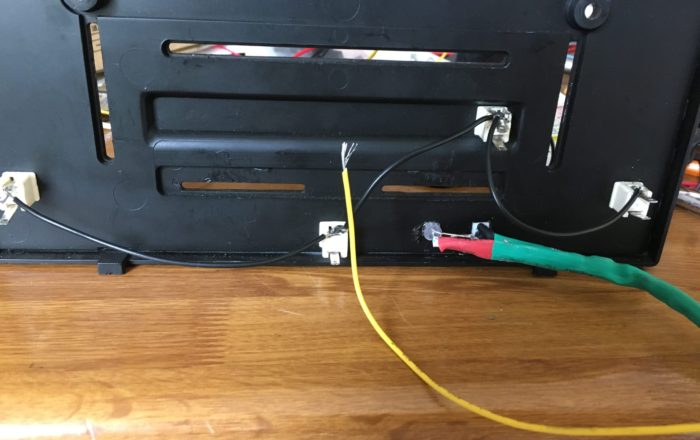

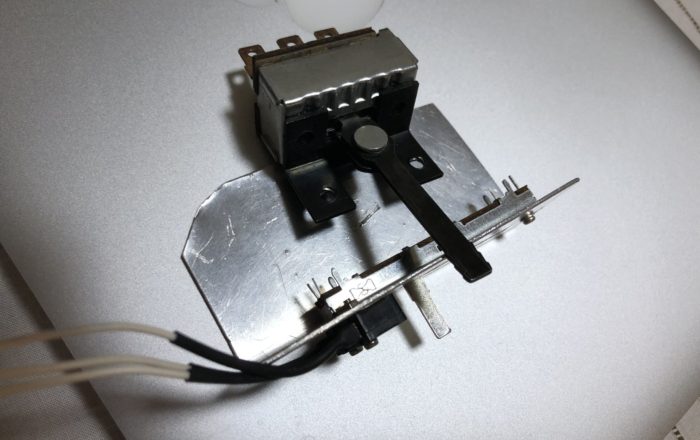

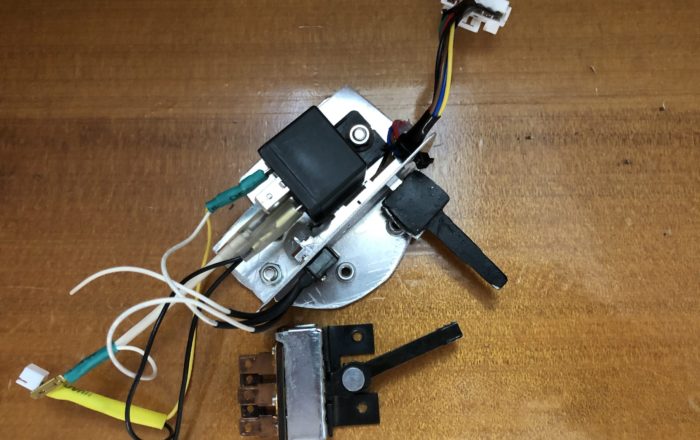

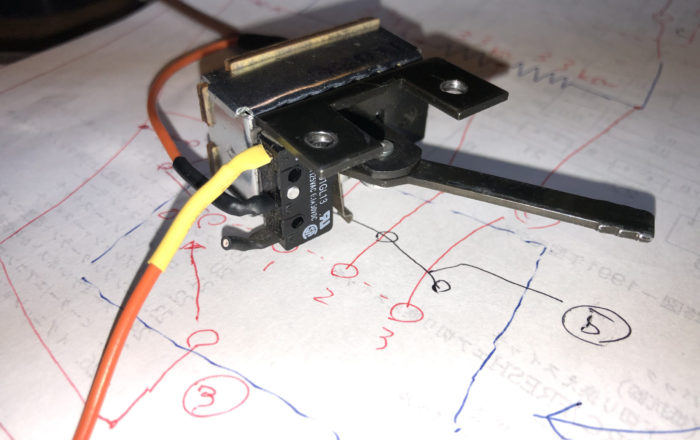

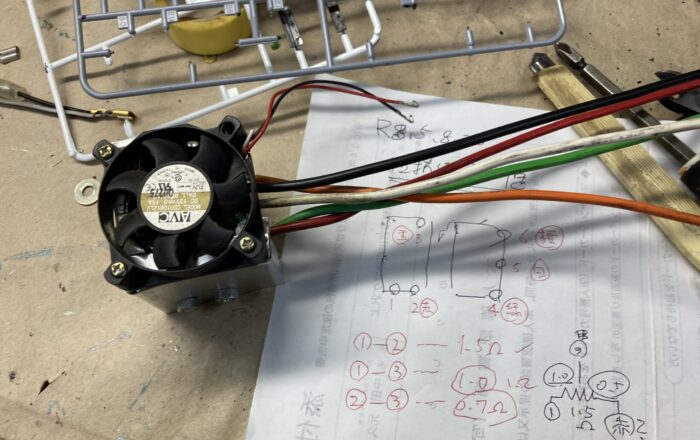

300Tdiレンジのリアウインドスイッチは半年程前から時々しか機能しなくなった。雨が続いた後や寒かった日にはどうかすると動くのだが下手すると雨が降っても下がったままで走り続けることになる。左右とも揃って動かなくなるので後部窓への電源供給リレーの不調には間違いないのだが、93年型はフロントウインドガラスのワンタッチダウン機能がついた関係でいわゆるECUボックスの中にリレーが入っている。要はBOXの中のリレーのハンダが割れているはずなのだ。

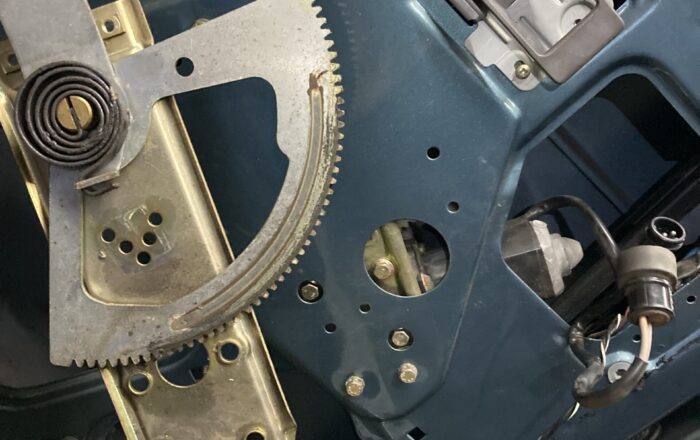

後ろの窓ガラスは締め切ったままでも特に問題はないが、折角ある機能は使い切るのが信条。冬の間の暇つぶしに修理することにした。ただ、構想を練っているうちに今度は助手席横のガラスが下がらなくなった。こちらは以前からゆっくりとしか上がらなかったのでグリス切れが原因で負荷がかかり過ぎてモーターかレギュレータのローラーが壊れたようだ。併せて修理に向かう。